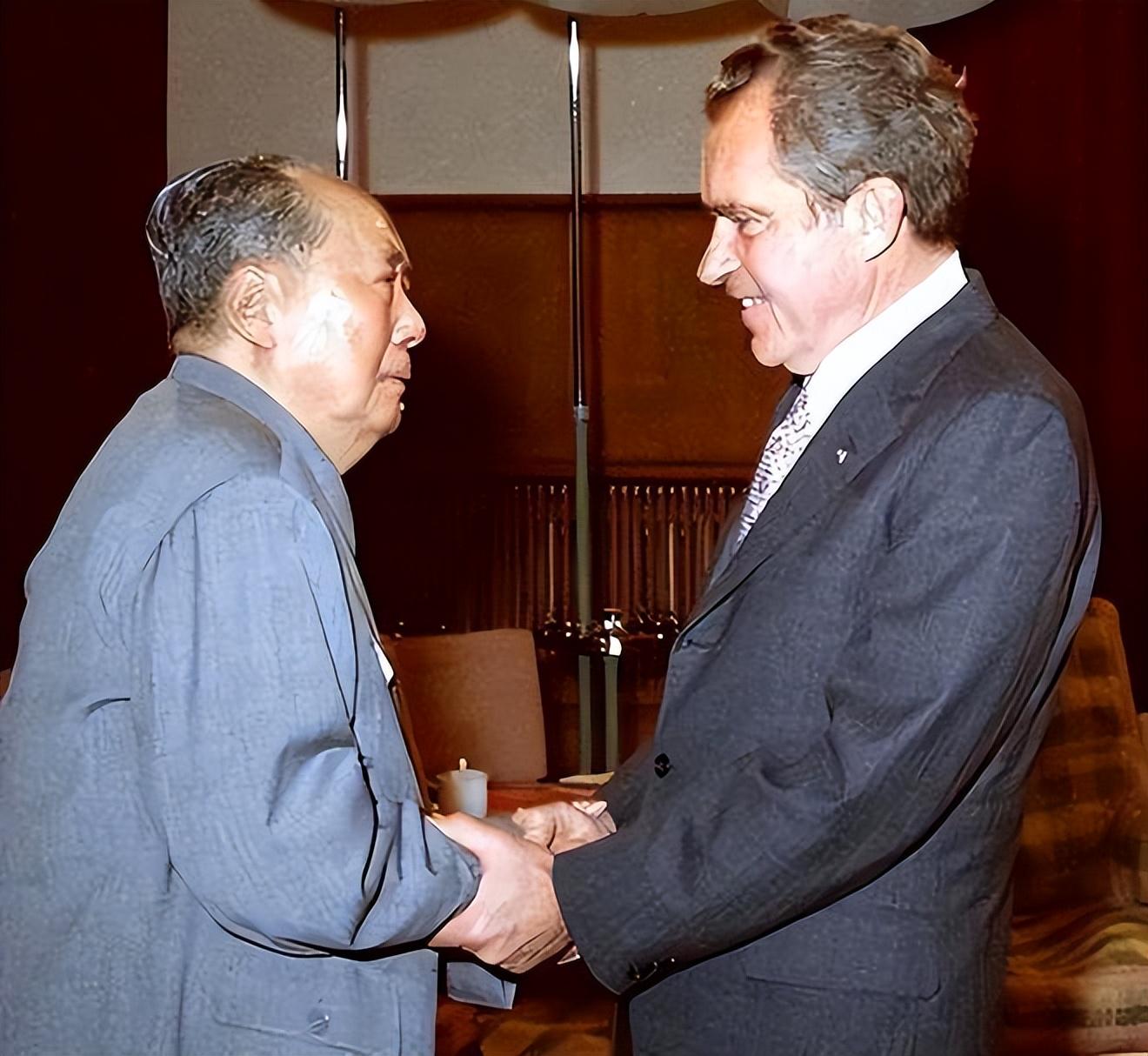

1975年10月的北京清晨,香山已飘下第一片黄叶股票配资平台股票配资,中美关系却处在一段微妙的“回暖期”。三年前的“破冰之旅”刚把厚重的门扉推开,接下来走得是坦途还是荆棘,没人敢拍胸脯打包票。21日傍晚,邓小平带着基辛格和其新婚妻子南希走进中南海勤政殿,气氛安静得能听见钟表的秒针声。

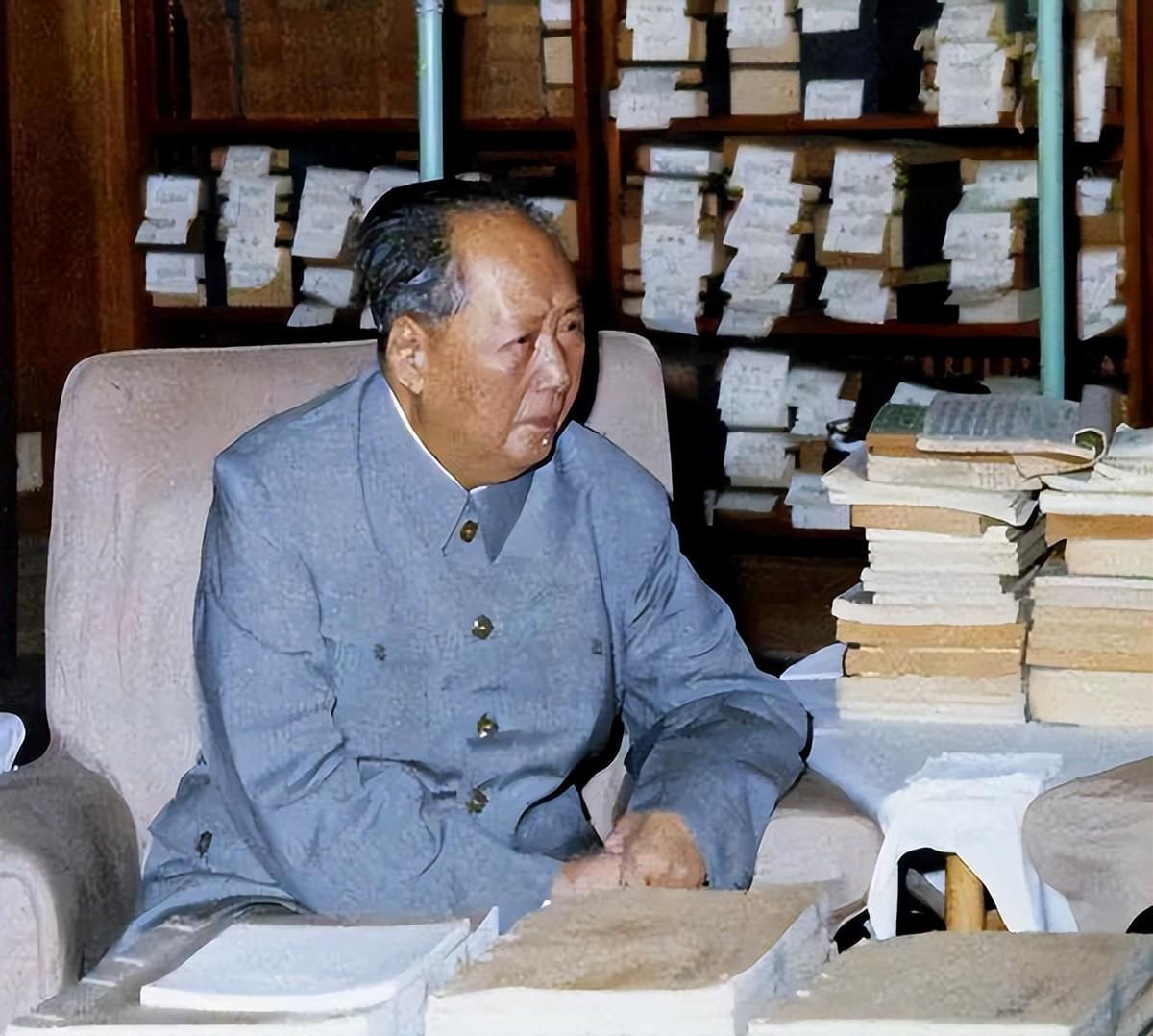

毛主席卧在藤椅上,脸色蜡黄却目光锐利。礼节性的寒暄刚结束,基辛格介绍:“这是我的夫人南希。”一句英文抑扬顿挫。南希笔直站立,1米93的身高在屋里格外醒目。毛主席先抬头又眨了眨眼,伸手与她相握。手刚放下,他忽然抬指比了比基辛格,又比了比南希,轻轻笑出声:“原来你家将军更高。”这一句带着调侃,翻译刚出口,屋内几位工作人员全憋住笑。短短八个字,让原本拘谨的空气松动了。

接着,主席要了一张便条纸,写下“夫人比你高半头,good”几个中英夹杂的词,让随行人员递过去。基辛格低头一看,扬起眉毛,先愣后笑,却没有开口应和。他知道,真正的较量马上到来。

文件夹合上,茶水撤下,南希与随行人员被引到隔壁休息。房门关严,邓小平坐在主席左侧,基辛格正对藤椅。主题毫不意外——台湾、建交以及如何共同牵制苏联。毛主席肺病严重,连咳带喘,只能写便条和偶尔抬手挥几下表示强调。基辛格率先抛出一句:“Washington understands there is but one China.”翻译传到主席耳边,他没动笔,先摇头:“说理解,不等于做得到。”语速慢,却字字清楚。

值得一提的是,谈话中毛主席并未直接逼迫对方立刻断台建交,而是频频提时间概念:“十年?二十年?不妥协,行不行得通?”他把问题抛过去,像下围棋给对手一条长考官子。基辛格皱眉,权衡再三,道:“美国政府已决定逐步减少在台官方色彩。”看来,只愿给出模糊承诺。

主席用力摆手,连写数行:“不是逐步,而是必须。”邓小平补上一句:“这是原则,无空间。”会谈陷入短暂僵局,外头走廊风吹窗棂,哒哒作响。基辛格盯着便条,沉默半分钟,道:“如果苏联对中国采取新的军事冒险,美国会视之为对地区和平的严重威胁。”这是一张想拿来换筹码的牌。

毛主席抬眼,声音沙哑:“用威胁说服朋友,不高明。”又补上一句英文:“No deal on fear.”翻译出口,基辛格低头苦笑。那一刻,他意识到,对方看穿了美国“拉中制苏”的算盘。

聊天并非全是火药味。休息间隙,主席忽然提起勃列日涅夫与尼克松签署的《限制战略武器条约》,说“他们在那里拥抱,我们在这里握手。”一句话把三边关系描绘得透彻又辛辣。基辛格苦笑承认:“政治就是不断的平衡。”毛主席点头,却写下:“平衡不能靠牺牲朋友。”纸条角落划了个圈,把“朋友”圈出重笔。

接近深夜,会谈临收尾,邓小平提出可先以联络处形式维持低调往来,待条件成熟再升格大使馆。基辛格顺势附和。主席却出其不意地用英文慢慢说:“Hand in hand? Maybe. But stand firm first.”十来个词,让记录员手忙脚乱。紧接着,主席又写了一句汉字:“你如燕子,春前要多飞几趟。”基辛格抬头,露出少见的敬意:“我明白。”短短四字,带着沉重责任感。

十点多散会。门外,南希迎上丈夫,笑问:“会议难吗?”基辛格小声回答:“硬仗,不过谈得值。”这段对话后来被美方口译员记入备忘录,成为华府研究中美谈判风格的珍贵资料。

历史细节显示,翌年基辛格又来两次北京,反复磋商最终框架。1979年1月1日中美正式建交,距离那张便条上写出的“必须”足足过了三年零七十天。期间华盛顿先后撤走驻台军事顾问团、终止“共同防御条约”,并把驻台大使馆降格为“I nstitute”。过程曲折,却一步不差印证了会谈里的那行字:原则底线不可踩。

不得不说,这次见面用南希的身高做开场,既化解了尴尬,也让基辛格感受到毛主席不输病魔的幽默和锋芒。美国学者哈里森后来评价:“Mao’s last diplomacy,still full of drama.”病榻前仍调度大国棋局,此乃个人意志与国家利益的罕见交汇。

毛主席于1976年9月逝世。基辛格晚年回顾那晚灯火摇曳下的谈判,常嘱学生:“Learn substance under courtesy.”南希则在自传里写道:“那张纸条,我一直收在抽屉里,它提醒我——高度,不止是身高。”

长宏网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。