1974年4月,北京301医院的白玉兰才冒芽股票配资查询,病房里却笼着浓重药味。张茜靠在软枕上,呼吸急促,她瞄一眼窗外,轻声问:“今天是几号?”守在旁边的陈昊苏低头答:“四日。”声音压得很低。

护士退出后,几个儿子围到床前。张茜抬手,指了指门口,让人关好门。她的目光落到三兄弟身上,停顿片刻,缓缓说出一句话:“你们记着,珊珊没成家,谁也别谈分家。”语速慢,却掷地有声。昊苏红了眼眶,仍只应了一声“好”,屋里静得能听见秒针跳动。

时间往前拨回到1972年1月。陈毅病重,家属被允许整日陪护。那天夜里,病房灯光昏黄,他吃力地握住妻子的手,嘱托子女“照顾你们母亲和妹妹”。说完陷入长时间沉默,喉间沙哑。陈珊珊扑在枕边哭得抽噎,场面让在场的军医都不忍直视。

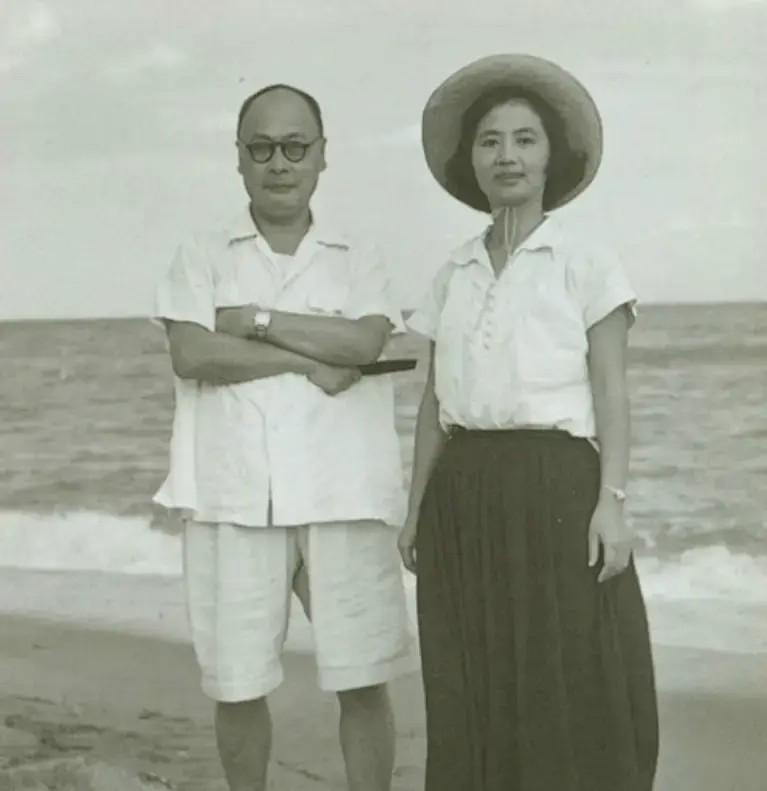

陈毅48岁才得小女儿,对她堪称溺爱。家里的老照片里,他常牵着小姑娘的手,三个儿子则规规矩矩站在后排。有人打趣陈毅“把闺女当宝”,他笑,回答:“男孩以后得上前线,女儿就得多疼一点。”

少女时代的陈珊珊想着进文工团,张茜也乐见其成。陈毅不同意,他分析得透:“外语紧缺,你去学语言,对国家更有用。”一句话就把路线定下。不得不说,这位老帅看形势向来精准。

1968年后,风雨骤起。陈毅被隔离审查,陈家日子并不好过。陈珊珊被分到北京军区医院当护士,工作繁重,却没人听她抱怨。她私下讲:“爸还在受罪,我这点算什么。”话不多,却透着韧劲。

1971年秋,经周总理批示,陈毅转回北京治疗。临近年底,他突然要吃一碗长寿面,理由简单:“今天主席生日。”陈珊珊忙前忙后,煮好端来。陈毅只吃了几口,却反复叮嘱:“没有毛主席,就没有新中国。”短短一句,让女儿泪湿了围裙。

送别仪式在1972年1月举行。开场前,人群忽然一阵骚动:毛主席步入大厅,神情凝重。张茜几乎站立不稳,被工作人员扶住。主席握住她的手,说:“陈毅是个好同志。”随后又转身教导子女:“要成为顶天立地的人。”一句话,儿女终生铭记。

丈夫走后,张茜没顾得上伤痛,埋头整理《陈毅诗词选集》。每天翻资料、校对、誊抄,往往一坐就是大半天。病情初起,她只当小毛病,谁知检查发现癌症。周总理、叶剑英亲自嘱咐医院全力救治,可病魔并不留情。

与此同时,外交部挑选出国留学生。陈珊珊被推荐去英国伦敦经济学院深造。母亲卧病在床,姑娘犹豫再三。张茜却劝:“国家安排,别辜负。”珊珊咬牙收拾行李,临行前在病房里跪下,泪流不止。

留英期间,她认识了同批出国的王光亚。两人性格互补,都有股不服输的韧劲。1975年回国,他们确定了婚事。兄弟几个为妹妹办婚礼时,坚持不用公家一分钱。邓小平知道后笑称:“你们这脾气,像极了你爸。”

张茜弥留那天,交代完“分家”一事,又断断续续叮咛:“兄弟要和气……对党要忠诚。”话音未落,泪已满面。医生记录时间:4月4日19时10分。灯光黯淡,陈家人静默良久,没人说话,只有抽泣声。

此后多年,陈家兄弟遵守母命,一直共同生活。直至1977年陈珊珊成婚,昊苏才象征性地将家产做了简单分配。实际上,家里没多少值钱物件,几乎都是父亲留下的书稿、诗集和几十张老照片。兄弟几个商量:照片集中保管,稿件全部捐档案馆,以免散佚。

陈珊珊后来出任驻爱尔兰大使,又在联合国多边谈判中屡立战功。常有人提起她的家世,她总摆手:“父母教过我,个人光环不算什么,关键是做事。”这种态度,让不少同行心生敬意。

陈家后辈在不同岗位发光发热,靠的正是父母留下的那股子骨气和责任感。张茜临终那句“没到时候不能分家”,听着是家务叮嘱,其实更像一把标尺:团结、担当、先公后私。几十年过去,这把尺依旧清晰。

长宏网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。